Regarder le monde en face?**

Raphaël Baroni

Le seul fait expérimental qui démontre que la vie est généralement bonne, c’est que la très grande généralité des hommes la préfère à la mort1 .

L’Auteur, lorsqu’on y croit, est toujours conçu comme le passé de son propre livre : le livre et l’auteur se placent d’eux-mêmes sur une même ligne distribuée comme un avant et un après2 .

Qui parle ainsi ?

Les questions relatives à l’énonciation, à la polyphonie et à la scénographie des textes littéraires sont d’une importance cruciale pour une réflexion visant à déterminer le statut éthique et/ou aléthique des énoncés fictionnels, c’est-à-dire la responsabilité de l’auteur, la dimension morale de ses écrits, mais aussi leur prétention à fournir un accès à une réalité ou à une vérité (aléthèia), quelle que puisse être, par ailleurs, le sens que l’on donnera à ces termes. Il s’agit là de questions centrales pour les études littéraires qui se donnent aujourd’hui pour tâche de retisser des liens entre le monde et les œuvres. Ainsi que l’affirme Todorov dans son dernier ouvrage, l’analyse des œuvres « ne devrait plus avoir pour but d’illustrer les concepts que vient d’introduire tel ou tel linguiste, tel ou tel théoricien de la littérature, et donc de nous présenter les textes comme une mise en œuvre de la langue et du discours ; sa tâche serait de nous faire accéder à leur sens – car nous postulons que celui-ci, à son tour, nous conduit vers une connaissance de l’humain, laquelle importe à tous3 ». Le cas que présente Michel Houellebecq, par le caractère scandaleux de ses romans, mais aussi par leur prétention à révéler une vérité sur la société et sur la nature humaine, est à mon avis un cas exemplaire de la manière dont il est possible d’explorer ces deux dimensions, éthique et aléthique, en menant une analyse énonciative du discours romanesque tenant compte de sa polyphonie constitutive. Il me faudra cependant commencer par préciser à quelle source je me réfère pour définir la « polyphonie » romanesque, car il s’agit là d’une notion polysémique et très complexe 4. Les contours que je lui donnerai viseront à la transformer en un levier efficace pour penser la multiplicité des rapports que nous sommes en mesure d’établir entre un texte littéraire et les sources qui en assument la responsabilité ou qui en garantissent la valeur véridictoire.

Les questions relatives à l’énonciation, à la polyphonie et à la scénographie des textes littéraires sont d’une importance cruciale pour une réflexion visant à déterminer le statut éthique et/ou aléthique des énoncés fictionnels, c’est-à-dire la responsabilité de l’auteur, la dimension morale de ses écrits, mais aussi leur prétention à fournir un accès à une réalité ou à une vérité (aléthèia), quelle que puisse être, par ailleurs, le sens que l’on donnera à ces termes. Il s’agit là de questions centrales pour les études littéraires qui se donnent aujourd’hui pour tâche de retisser des liens entre le monde et les œuvres. Ainsi que l’affirme Todorov dans son dernier ouvrage, l’analyse des œuvres « ne devrait plus avoir pour but d’illustrer les concepts que vient d’introduire tel ou tel linguiste, tel ou tel théoricien de la littérature, et donc de nous présenter les textes comme une mise en œuvre de la langue et du discours ; sa tâche serait de nous faire accéder à leur sens – car nous postulons que celui-ci, à son tour, nous conduit vers une connaissance de l’humain, laquelle importe à tous3 ». Le cas que présente Michel Houellebecq, par le caractère scandaleux de ses romans, mais aussi par leur prétention à révéler une vérité sur la société et sur la nature humaine, est à mon avis un cas exemplaire de la manière dont il est possible d’explorer ces deux dimensions, éthique et aléthique, en menant une analyse énonciative du discours romanesque tenant compte de sa polyphonie constitutive. Il me faudra cependant commencer par préciser à quelle source je me réfère pour définir la « polyphonie » romanesque, car il s’agit là d’une notion polysémique et très complexe 4. Les contours que je lui donnerai viseront à la transformer en un levier efficace pour penser la multiplicité des rapports que nous sommes en mesure d’établir entre un texte littéraire et les sources qui en assument la responsabilité ou qui en garantissent la valeur véridictoire.

Bakhtine a défini le concept de polyphonie à partir d’une analyse de l’œuvre de Dostoïevski, de manière à souligner l’écart ou, selon son expression, « l’exotopie » de l’auteur par rapport à son œuvre. Cette situation d’extériorité de l’énonciateur vis-à-vis de son énoncé, qui est en quelque sorte inhérente à l’énoncé romanesque, peut être exploitée par le roman moderne dans le but d’aboutir à l’émergence d’une voix distincte de celle de l’auteur, une voix que le personnage aurait en propre. Cette voix fonde ce que Bakhtine a appelé le roman polyphonique :

Le mot5 du héros sur lui-même et sur le monde est aussi valable et entièrement signifiant que l’est généralement le mot de l’auteur ; il n’est pas aliéné par l’image objectivée du héros, comme formant l’une de ses caractéristiques, mais ne sert pas non plus de porte-voix à la philosophie de l’auteur. Il possède une indépendance exceptionnelle dans la structure de l’œuvre, résonne en quelque sorte à côté du mot de l’auteur, se combinant avec lui, ainsi qu’avec les voix tout aussi indépendantes et signifiantes des autres personnages, sur un mode tout à fait original6 .

Avec Bakhtine, il devient dès lors possible de faire parler le personnage contre son auteur, de montrer comment sa propre cohérence vient déstabiliser le projet global d’un auteur qui consentirait ainsi à ne plus avoir les pleins pouvoirs sur son œuvre, tel un Deus ex machina non interventionniste, se résolvant à abandonner sa création à sa créature. Dans le sillage de Bakhtine, la problématique que je voudrais creuser concerne donc ce registre multiple de l’énonciation romanesque dont le premier symptôme serait la distanciation possible de la voix du personnage vis-à-vis de la voix de l’auteur. Je dis « premier symptôme », car si Bakhtine affirme que le roman polyphonique peut faire entendre d’autres voix que celle de l’auteur, on pourrait aussi se demander dans quelle mesure cette voix de l’auteur n’est pas elle-même minée par une polyphonie constitutive. Ici, Bakhtine parlerait plutôt de dialogisme, de cet horizon qui définit la nature nécessairement hétérogène de la parole et dont le roman polyphonique ne représenterait qu’un cas particulier.

Ainsi que l’a montré Roland Barthes, c’est la voix auctoriale, ou ce que l’on pourrait appeler lapart de l’auteurdans le roman, qui risque se montrer difficile à saisir. Marie-Laure Ryan a résumé avec un certain humour le destin de l’auteur face à la Nouvelle Critique : elle affirme que « quand Barthes et Foucault ont ouvert la notion d’auteur pour examiner ses organes internes, on considère généralement que l’opération a été un succès (à en juger par la fortune critique de leurs idées), mais le patient est mort7 ». On se souviendra peut-être que dans l’article manifeste dans lequel Roland Barthes déclare la « mort de l’auteur », ce décès découle directement d’un problème de polyphonie jugé insoluble :

Dans sa nouvelle Sarrasine, Balzac, parlant d’un castrat déguisé en femme, écrit cette phrase : « C’était la femme, avec ses peurs soudaines, ses caprices sans raison, ses troubles instinctifs, ses audaces sans cause, ses bravades et sa délicieuse finesse de sentiments. » Qui parle ainsi ? Est-ce le héros de la nouvelle, intéressé à ignorer le castrat qui se cache sous la femme ? Est-ce l’individu Balzac, pourvu par son expérience personnelle d’une philosophie de la femme ? Est-ce l’auteur Balzac, professant des idées « littéraires » sur la féminité ? Est-ce la sagesse universelle ? La psychologie romantique ? Il sera à tout jamais impossible de le savoir, pour la bonne raison que l’écriture est destruction de toute voix, de toute origine8 .

Dans cet inventaire des voix, on retrouve le partage bakhtinien entre la voix de l’auteur et celle du personnage, mais d’autres voix viennent compliquer l’analyse. Barthes nous met en garde : il ne faut pas confondre le Balzac individu et le Balzac auteur, et il est possible même que, derrière Balzac, ou plutôt à travers lui, s’expriment d’autres voix, les voix plurielles de la doxa romantique, ou alors la voix impersonnelle d’une vérité relevant, entre guillemets, de la « sagesse universelle ».

Considérons les indices textuels qui permettraient de guider notre interprétation. Compte tenu du dispositif énonciatif propre au récit de Balzac, on serait tenté d’attribuer en premier lieu la responsabilité de l’énoncé au narrateur autodiégétique, à ce personnage qui raconte sa propre histoire. Mais ce personnage sera-t-il fiable ? Ne se ment-il pas à lui-même et/ou à son lecteur pour sauver la face ? Par ailleurs, la phrase se présente comme un énoncé de vérité générale, l’absence du « je » de l’énonciateur fait planer un doute quant à l’origine de la parole. Et même si l’on était confronté à une énonciation qui était explicitement prise en charge par un sujet fictif auquel on accorderait sa confiance, on pourrait toujours entendre derrière lui la voix singulière de l’auteur ou celle des valeurs ou des stéréotypes de son époque, ou encore la voix impersonnelle et archétypale de « l’éternel féminin ».

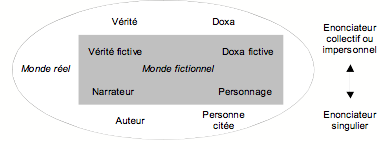

Nous voici donc face à au moins quatre voix différentes suivant que l’interprète attribue l’énoncé au narrateur (fiable ou manipulateur), à l’auteur, à la doxa9 romantique ou à une vérité universelle. Si l’on ajoute que l’énoncé fictionnel pourrait aussi bien être considéré comme l’expression d’une vérité ou d’une doxa fictives10 , et que l’on pourrait aussi le relier, par le biais du discours rapporté ou d’un changement de point de vue11 , à une personne réelle ou fictive distincte du narrateur ou de l’auteur, nous pouvons dresser une cartographie sommaire des principales sources attribuables à la parole littéraire.

Sans entrer dans des subdivisions plus fines12 , nous constatons que, suivant la manière dont l’interprète relie les énoncés romanesques à ces différents pôles, cela modifiera en profondeur la valeur éthique ou aléthique qu’il pourra attribuer au discours fictionnel ou à la lecture elle-même. Ainsi, l’interprète féministe ne pourra dénoncer le sexisme du récit de Balzac que dans la mesure où il attribuera l’énoncé, non au personnage, mais à la doxa de son époque ou aux opinions personnelles de son auteur. En revanche, si un interprète reconnaît dans l’énoncé une expression de la féminité archétypale, s’il choisit d’y voir un reflet de la « sagesse universelle », alors ce sera évidemment ce lecteur que l’on pourrait être en droit de considérer comme sexiste. Ici encore, l’interprète sexiste sera partiellement excusé s’il appartient à l’époque de Balzac et qu’il partage ses préjugés romantiques (la doxa), par contre, il sera vertement critiqué s’il appartient à notre époque. Enfin, on pourrait attribuer une valeur aléthique plus complexe à l’énoncé littéraire si l’on argumente que le récit met en scène un discours essentialisant tout en le déconstruisant, puisque dans les faits, c’est bien un homme et non une femme qui porte ainsi tous les attributs de la féminité archétypale. Que ce dernier point ait été intentionnellement ourdi par l’auteur ou qu’il soit le pur produit de l’interprète déconstructiviste importe peu en fin de compte, puisque personne d’autre que le texte n’a besoin de l’assumer.

Ces remarques, malgré le caractère fluctuant des points de vue exprimés, peuvent nous amener à tirer quelques conclusions générales sur le statut éthique et aléthique des énoncés fictionnels. Ainsi que l’affirme Wayne C. Booth,

En rejetant la clôture des modernistes, nous nous ouvrons en fait un territoire merveilleusement riche et relativement inexploré. Au lieu de poursuivre le débat éculé autour de « l’esthétique » ou autour de la meilleure définition de l’art, ou de la littérature, ou du roman, nous sommes libres de nous demander « quelle était au juste la valeur éthique, pour moi, de lire ou de regarder la fiction qui m’a occupé pendant des heures ou des jours ? Est-ce que j’étais en bonne ou en mauvaise compagnie ? » Pourquoi certains auteurs tels que nous nous les représentons sont presque aussi précieux pour nous que nos amis ou nos amants, alors que d’autres, aussi habiles dans l’art de raconter, se révèlent, quand on les presse, au mieux comme des compagnons de fortune ou comme des connaissances occasionnelles, au pire comme des séducteurs insidieux, des violeurs qui, s’ils en avaient l’occasion, détruiraient jusqu’à notre âme13 .

Quoi qu’il en soit, au lieu d’entrer dans ce débat passionnant, on constate que Barthes affiche un dédain souverain pour toutes ces questions. Il préfère trancher le nœud gordien de l’interprétation et affirmer sans ambages que la polyphonie romanesque est si complexe qu’il vaut mieux ne pas chercher à en démêler les voix. Il tire ainsi une conséquence beaucoup plus radicale que Bakhtine de l’« exotopie » de l’auteur, pour revendiquer une totale autonomie du texte. Le roman est ainsi rendu à son monologisme, parce que Barthes refuse d’entendre d’autres voix que celle de la pure textualité, une voix cristalline qui serait selon lui sans origine.

L’énonciation dans son entier est un processus vide, qui fonctionne parfaitement sans qu’il soit nécessaire de le remplir par la personne des interlocuteurs : linguistiquement, l’Auteur n’est jamais rien de plus que celui qui écrit, tout comme je n’est autre que celui qui dit je : le langage connaît un « sujet », non une « personne », et ce sujet, vide en dehors de l’énonciation même qui le définit, suffit à faire « tenir » le langage, c’est-à-dire à l’épuiser14.

Aujourd’hui, il me semble que cette conception de la clôture textuelle est devenue obsolète et intenable. Certes, ainsi que l’exemple de Balzac l’a montré, la manière dont l’énonciation est signifiée (ou non) dans le texte ne suffit pas à définir sans ambiguïté la personne qui est responsable de l’énoncé (le personnage ? le narrateur ? l’auteur ? la doxa ? la vérité ?), mais la question de l’origine de la parole n’en est pas moins cruciale. Pour parvenir à articuler les fondements d’une critique éthique ou aléthique du discours fictionnel, on ne peut s’en tenir à la description du sujet grammatical de la phrase, il est au contraire nécessaire de cerner la personne (réelle ou fictive, singulière ou collective, ou encore une entité intemporelle et insituable qui, en s’émancipant de la personne, finit par rejoindre une vérité essentielle) à laquelle on assigne la responsabilité morale ou la valeur véridictoire de l’énoncé. Cela ne nous dispense pas, naturellement, de chercher à définir avec le plus de précision possible la manière dont le discours fournit des indications sur son origine énonciative. Ce sera au contraire le point de départ obligatoire d’une analyse qui devra cependant compter également avec des données contextuelles (l’inévitable hors-texte) et avec des divergences interprétatives.

L’analyse énonciative du discours littéraire permet de souligner l’importance d’une scénographie, c’est-à-dire d’un dispositif textuel qui a pour finalité d’orienter le lecteur dans le dédale polyphonique de la parole littéraire. Pour Dominique Maingueneau, la scène englobante de l’énonciation, qui comprend les déterminations génériques extérieures à l’œuvre – qui la caractérise, par exemple, en tant que fiction, roman ou nouvelle – ne suffisent pas à spécifier la nature des énoncés littéraires. A cette scène englobante s’ajoute une mise en scène textuelle qui la complète :

Un texte qui relève de la scène générique romanesque peut s’énoncer, par exemple, à travers la scénographie du journal intime, du récit de voyage, de la conversation au coin du feu, de l’échange épistolaire… A chaque fois, la scène sur laquelle le lecteur se voit assigner une place, c’est une scène narrative construite par le texte, une « scénographie »15 .

Maingueneau ajoute un point essentiel, à savoir que cette scénographie est un processus fondateur qui permet de légitimer le texte. Il précise en effet que :

Le roman « réaliste » n’est pas seulement « réaliste » par son contenu mais aussi par la manière dont il institue la situation d’énonciation narrative qui le rend « réaliste ». Énonciation par essence menacée, l’œuvre littéraire lie en effet ce qu’elle dit à la légitimation des conditions de son propre dire. La scénographie apparaît à la fois comme ce dont vient le discours et ce qu’engendre ce discours : elle légitime un énoncé qui, en retour, doit légitimer, doit établir que cette scénographie dont vient la parole est précisément la scénographie requise pour énoncer comme il convient16.

Pour compléter cette analyse de la scénographie romanesque, je recourrai également à la notion de posture d’auteur. Croisant la notion rhétorique d’ethos avec la théorie du champ de Pierre Bourdieu, on a vu ces dernières années l’émergence d’une réflexion féconde portant sur les « postures d’auteurs ». Dans son dernier ouvrage, Jérôme Meizoz17 a ainsi montré l’intérêt de réfléchir sur la manière dont les auteurs se mettent en scène, à la fois dans leurs textes et dans leurs conduites publiques. Mettre au jour les postures des auteurs permet de compléter une analyse de la scénographie du discours littéraire, car elles constituent un répertoire historique de manières d’énoncer et elles modifient en profondeur la façon dont les textes sont lus et dont les œuvres sont comprises.

Scénographie et posture convergent ainsi pour souligner que l’énonciation est loin d’être un « processus vide ». Au contraire, étudier la manière dont l’énonciation se met en scène et détermine le sens du texte, étudier comment telle ou telle source assume ou n’assume pas la responsabilité des énoncés romanesques, ce sont là des activités interprétatives essentielles, même si cela nous contraint de sortir de la pure textualité, de traverser les frontières poreuses du roman et de son contexte, et de fouler les sols mouvants de la polyphonie énonciative.

Entre deux procès

Avant de passer à l’analyse de la scénographie mise en œuvre dans La Possibilité d’une île, qui constituera le cœur de mon analyse, il me semble utile de dresser un rapide parallèle entre le fameux procès qui a été intenté à Flaubert lors de la parution de Madame Bovary et celui qu’a engendré récemment le roman de Houellebecq intitulé Plateforme. On verra que cette analyse me permettra de mettre en relation posture d’auteur et scénographie et d’expliquer en partie le contexte dans lequel le dernier roman de Houellebecq a été produit et interprété.

Prenons d’abord le cas de Flaubert. Dans la plaidoirie de son défenseur, Maître Sénard, on constate que le rattachement de Flaubert à l’école réaliste a été un argument central visant à le disculper :

Ce que M. Flaubert a voulu surtout, ç’a été de prendre un sujet d’étude dans la vie réelle, ç’a été de créer, de constituer des types vrais dans la classe moyenne et d’arriver à un résultat utile. Oui, ce qui a le plus préoccupé mon client dans l’étude à laquelle il s’est livré, c’est précisément ce but utile, poursuivi en mettant en scène trois ou quatre personnages de la société actuelle vivant dans les conditions de la vie réelle, et présentant aux yeux du lecteur le tableau vrai de ce qui se rencontre le plus souvent dans le monde.

On voit ici l’importance de la posture « réaliste » : si l’auteur ne fait qu’exposer les choses telles qu’elles sont, l’immoralité des énoncés fictionnels ne peut lui être imputée. Si le discours littéraire semble aller à l’encontre de la moralité, c’est parce que c’est la réalité elle-même et les personnages qui l’incarnent qui doivent être considérés comme tels, et non l’auteur, qui ne se trouve que dans la posture d’un témoin ou d’un transcripteur, voire dans le rôle moralisateur de celui qui veut se rendre utile en dénonçant la corruption de la société. L’origine énonciative du discours littéraire est ainsi placée en-deçà ou au-delà de l’auteur, dans le personnage dont on retranscrit la vie et les pensées ou dans la société dont il est le reflet. On saisit dès lors l’importance du discours indirect libre dans cette économie du récit réaliste, puisque ce dernier désigne le personnage comme origine du point de vue tout en effaçant les traces explicites du partage des voix entre personnage et narrateur. Quant au statut de cette réalité, elle correspond ici aux valeurs bourgeoises qui règlent la vie conjugale dans une petite ville de province, mais aussi aux valeurs romantiques qui sont véhiculées par les livres que consomme Emma Bovary. L’intrigue se construit ainsi à partir d’un conflit doxique (littéralement, un para-doxe) entre deux mondes incompatibles18 .

Ce que Flaubert et son défenseur attendent du lecteur, c’est qu’il soit en mesure d’entendre une voix supplémentaire qui se superpose aux énoncés qui reflètent ces éléments doxiques contradictoires. Ils demandent d’entendre derrière les discours qui se réfèrent à ces valeurs, la voix distancée d’un auteur qui conserverait la posture critique d’un témoin détaché de son sujet, insinuant une forme d’ironie diffuse tout au long du récit. Évidemment, il n’est pas sûr que l’on « entende » cette ironie. C’est tout le problème de l’écriture réaliste du XIXe siècle qui, par son ambition de vision objective et impersonnelle, implique le retrait de la figure auctoriale et, par conséquent, rend son point de vue insituable. C’est bien parce que certains n’entendent pas le texte de la même oreille que l’on peut expliquer l’existence du procès de Flaubert. D’où l’importance, pour Maître Sénard, de faire admettre aux jurés que Flaubert appartient effectivement à l’école réaliste, et non à l’école romantique. La posture publique de l’auteur vient dès lors corriger les ambiguïtés de la scénographie réaliste.

Cette posture auctoriale aura, on le sait, un grand succès dans la modernité19 . Cette posture consiste à disculper l’auteur en affirmant qu’il n’occupe qu’une posture neutre de témoin et en ajoutant que ce qui s’exprime véritablement dans son œuvre ne relève que de la responsabilité fictive des personnages ou de la responsabilité réelle de la société, mais jamais de sa propre responsabilité personnelle.

L’analyse du second procès met en évidence une posture assez différente, mais dont Jérôme Meizoz a montré qu’elle est aujourd’hui adoptée par de plus en plus d’auteurs appartenant au champ littéraire français contemporain (p. ex. Frédéric Beigbeder, Christine Angot ou Virginie Despentes). On se souvient que lors de la parution, en août 2001, du roman de Houellebecq intitulé Plateforme, son auteur a été fortement critiqué par plusieurs associations musulmanes ou anti-racistes. Il sera finalement assigné en justice par le Mouvement contre le Racisme et pour l’amitié entre les peuples et par la Ligue Française des Droits de l’Homme sous l’accusation de « racisme anti-musulman ». L’un des passages incriminés mettait en scène le narrateur, prénommé Michel, qui, suite au décès de sa compagne dans un attentat perpétré par des terroristes islamiques, exprimait sa haine à l’encontre des Palestiniens :

L’islam avait brisé ma vie, et l’islam était certainement quelque chose que je pouvais haïr ; les jours suivants, je m’appliquai à éprouver de la haine pour les musulmans. J’y réussissais assez bien, et je recommençais à suivre les informations internationales. Chaque fois que j’apprenais qu’un terroriste palestinien, ou un enfant palestinien, ou une femme enceinte palestinienne, avait été abattu par balles dans la bande de Gaza, j’éprouvais un tressaillement d’enthousiasme à la pensée qu’il y avait un musulman de moins20 .

Dans un entretien accordé en septembre au magazine Lire, Houellebecq avait adopté une posture assez inhabituelle pour défendre son œuvre et justifier ce passage.

La vengeance est un sentiment que je n’ai jamais eu l’occasion d’éprouver. Mais dans la situation où il se trouve, il est normal que Michel ait envie qu’on tue le plus de musulmans possible… oui… oui, ça existe, la vengeance. L’islam est une religion dangereuse, et ce depuis son apparition. Heureusement, il est condamné. D’une part, parce que Dieu n’existe pas, et que même si on est con, on finit par s’en rendre compte. A long terme, la vérité triomphe. D’autre part, l’islam est miné de l’intérieur par le capitalisme. Tout ce qu’on peut souhaiter, c’est qu’il triomphe rapidement. Le matérialisme est un moindre mal. Ses valeurs sont méprisables, mais quand même moins destructrices, moins cruelles que celles de l’islam21 .

On constate que, dans un premier temps, l’auteur signale sa distance par rapport aux propos de son personnage. Houellebecq demande à son lecteur de faire la part des choses, c’est-à-dire de tenir compte du partage entre la voix du narrateur-protagoniste et celle de l’auteur. Il affirme donc que la violence des propos de Michel doit être interprétée dans le contexte des événements fictifs qui entourent son discours. Cette posture est assez classique et rejoint au fond celle de Flaubert quand ce dernier refuse d’endosser la responsabilité des discours attribués à ses personnages.

En revanche, ce qui est plus inhabituel, c’est que Houellebecq assume malgré tout une partie de la responsabilité de l’énoncé romanesque : il n’hésite pas à reprendre à son compte le rejet de toute forme de religion, et en particulier de la religion musulmane. Les nombreuses allusions à la biographie de l’auteur que l’on trouvait dans le roman laissaient déjà pressentir une telle prise en charge énonciative. Les liens tissés entre l’auteur et son personnage-narrateur, et notamment le partage stratégique du prénom, encourageaient les lecteurs à entendre l’écho de la voix de Houellebecq dans les énoncés de Michel, ce qui explique probablement en grande partie l’assignation en justice22 . Ainsi que le résume Jérôme Meizoz, selon une technique empruntée à l’art contemporain, Houellebecq surjoue la médiatisation de sa personne et l’inclut à l’espace de son œuvre : ses écrits et sa posture se donnent dès lors solidairement « comme une seule performance23 ».

Mais il faut ajouter que l’énoncé fictionnel n’est assumé par l’auteur que dans la mesure où il est censé refléter une vérité indiscutable. On retrouve ici la posture réaliste censée disculper l’auteur, mais dans une configuration nouvelle. L’ambition de Houellebecq va en fait beaucoup plus loin que celle de Flaubert. Selon lui, le point de vue exprimé n’aurait rien de « doxique », il ne serait pas circonscrit à l’intérieur d’un cadre socio-historique qui constituerait son unique référence (la classe moyenne au milieu du XIXe siècle ou le mouvement romantique), et il n’a donc aucun besoin de s’en distancer. Il ne peut affirmer être un simple spectateur externe, se situer hors de cette « Vérité », sans la nier en tant que telle. Pour Houellebecq, la non-existence de Dieu, qui justifie son point de vue à l’encontre de l’islam, est une vérité éternelle qui, même si elle n’est pas partagée par tous, finira tôt ou tard par s’imposer. Pour Flaubert, il était essentiel de manifester sa distance vis-à-vis des valeurs romantiques et bourgeoises pour légitimer sa posture réaliste, qui implique neutralité et objectivité. Houellebecq peut quant à lui assumer le point de vue athée et matérialiste affiché par le protagoniste de son roman comme s’il s’agissait d’un simple un acte de lucidité. Son mépris affiché envers le matérialisme capitaliste, dont le triomphe annoncé est jugé comme un moindre mal, souligne que Houellebecq ne prend pas parti dans un conflit doxique entre des valeurs contradictoires, mais constate simplement la nature d’une évolution historique qu’il juge inéluctable, et son réalisme lui impose de mettre en scène cette vérité et de l’assumer, même si cela choque l’opinion.

En d’autres termes, si son roman choque l’opinion en allant à l’encontre de la doxa bien-pensante, ce n’est pas, du moins si l’on s’en tient à la posture de Houellebecq, parce qu’il exprimerait une contre-doxa, que l’on pourrait qualifier de raciste ou d’insultante à l’encontre d’une religion, mais uniquement parce qu’il exprimerait une vérité qui, certes, serait dérangeante, mais qui n’en serait pas moins incontestable. La posture que défend Houellebecq est celle d’un romancier matérialiste et athée qui regarderait la réalité en face et qui aurait le courage de l’exprimer, voire de l’assumer en se mettant lui-même en scène comme être-dans-le-monde. En gros, Houellebecq endosse le rôle du philosophe du mythe de la caverne qui prend le risque de se faire lyncher par ses congénères parce qu’il se donne pour tâche d’étendre leur connaissance au-delà des apparences du sens commun.

Évidemment, cette posture est contestable, elle peut même sembler naïve, voire d’une incroyable prétention. Quoi qu’il soit, il est intéressant de s’interroger sur la manière dont le discours romanesque se met en scène pour légitimer ce point de vue. L’un de ces moyens de légitimation a été repéré par Jérôme Meizoz, qui a mis en évidence les allusions qui sont faites à la critique des religions par la tradition philosophique, depuis Voltaire jusqu’à Nietzsche, en passant par Schopenhauer24 . Ici, l’intertextephilosophique sert à désigner une vérité que l’on pourrait qualifier de « métaphysique » et qui décréterait en substance la « mort de Dieu ». Il faut aussi mentionner dans ce roman un dispositif énonciatif que l’on pourrait juger beaucoup plus retors, et qui exploite cette fois les ressources du discours rapporté. En effet, à trois reprises, la critique n’est pas exprimée directement par le narrateur, mais elle est déléguée à des voix dont la légitimité repose sur une connaissance intime de l’islam : ces critiques viennent d’abord d’une femme de ménage nord-africaine, image-type de la victime d’une religion patriarcale, puis d’un biochimiste égyptien et enfin d’un banquier jordanien, qui incarnent respectivement les valeurs matérialistes de la science et de l’économie. On constate ainsi la manière dont l’auteur, en activant un intertexte philosophique, et en mettant en place une scénographie complexe associant un narrateur victime, mais néanmoins apparenté à l’auteur, avec différents personnages disposant d’un ethos discursif apte à légitimer leur point de vue, tente de construire un effet de vérité.

Au fond, la grande différence entre le réalisme de Flaubert et le néo-réalisme de Houellebecq tient à la modification du rapport entre le sujet et son objet. Dans le contexte positiviste du XIXe siècle, on peut encore croire à la posture d’un témoin qui prétendrait retranscrire la réalité en toute neutralité, dont la figure s’effacerait derrière l’objectivité de son témoignage. Au tournant du siècle, les révolutions épistémologiques qui touchent aussi bien les sciences humaines que les sciences de la nature vont rendre cette posture intenable. Il faut désormais accepter que sujet et objet soient dans un rapport de détermination réciproque, et il en découle que la réalité tend à se disperser en autant de points de vue individuels. De témoignage de la réalité humaine collective, historique ou sociale, la littérature va se faire témoignage d’une réalité personnelle ou plurielle, elle proposera la vision diffractée d’une multiplicité de points de vue qui ne parviennent plus à s’accorder pour produire une image unifiée du monde.

Désormais, les romanciers néo-réalistes devront assumer l’ancrage de leur conception de la réalité dans leur point de vue individuel, mais ils devront lutter contre la diffraction ou la dispersion du sens. L’autofiction devient alors une garantie d’authenticité du monde fictionnel, d’un ancrage de celui-ci dans la seule réalité qui soit encore crédible, c’est-à-dire celle qui se rattache au vécu attesté de l’auteur, alors que les fictions impersonnelles qui adoptent un « style réaliste » semblent condamnées à voguer loin du réel, leur cohérence et leur objectivité trahissant leur nature de monde inventé. La qualité de l’auteur authentiquement réaliste ne sera plus d’être un visionnaire, mais avant tout un honnête homme, c’est-à-dire de ne pas masquer l’ancrage de la vision dans une réalité intime, même si cette dernière est honteuse. La difficulté consistera dès lors à trouver un moyen qui permette de transcender cet ancrage dans une singularité et d’en faire un point de départ pour une vision élargie, donnant malgré tout accès, par un glissement métonymique, à une réalité sociale ou anthropologique. L’œuvre du romancier néo-réaliste consiste dès lors à accomplir cette figure d’équilibriste qui consiste à la fois à assumer l’ancrage du discours dans un point de vue individuel et à conserver sa prétention à une référentialité élargie qui déborde de cette singularité. C’est très précisément sur cette corde raide que Houellebecq a construit sa posture d’auteur et son œuvre romanesque et poétique.

A long terme, la vérité triomphe

La scénographie du roman qui a succédé à Plateforme est beaucoup plus complexe que celle de son prédécesseur, tout en ayant une même visée : légitimer le discours romanesque, disculper l’auteur en prétendant que son œuvre est sincère et donne une image exacte et sans compromission de la réalité. Ici, la légitimation de La Possibilité d’une île25 apparaît d’autant plus nécessaire que l’auteur vient de faire l’objet d’une intense polémique et qu’à l’issue de celle-ci, il n’a manifestement pas l’intention de renoncer à sa posture néo-réaliste, mais plutôt de la renforcer26 .

La première observation que l’on peut faire, c’est que les citations philosophiques sont encore plus abondantes que dans ses précédents romans. Houellebecq mentionne Diogène (titre de l’un des spectacles du protagoniste), Pascal, Kant, Hegel, Spinoza, Nietzsche, et évidemment Auguste Comte et Schopenhauer. On trouve même, à la fin du livre, une longue citation du Banquet de Platon. Suite à l’un de ses spectacles, le protagoniste est comparé par la presse à Chamfort, voire à La Rochefoucauld, et il se décrit lui-même comme une sorte de « Zarathoustra des classes moyennes » (p. 403). A la manière du héros nietzschéen descendant de sa montagne, ce personnage se donne pour mission de révéler la vérité à des humains trop humains pour prendre conscience de leur propre condition. Dans sa correspondance avec Bernard-Henri Lévy, Houellebecq affirme qu’il accepte désormais de considérer la philosophie comme un genre littéraire parmi d’autres, même s’il faut pour cela renoncer à la « ranger du côté de la certitude rationnelle, pour la placer du côté des interprétations et des récits27 ». Cette relative destitution est compensée par un rapprochement autorisant des transferts intertextuels, et Houellebecq se dit « content, à présent, de voir Schopenhauer et Platon, non plus comme des maîtres, mais comme des collègues28 ».

La nouveauté, par rapport aux romans précédents, consiste en fait en la multiplication des allusions religieuses. Évidemment, pour ne pas contrevenir au point de vue matérialiste, athée et cynique de l’auteur, le modèle religieux que représente la secte des Raëliens repose à la fois sur une arnaque et sur des fondements scientifiques, économiques et sexuels. Mais derrière le fait que Daniel relate l’histoire de la fausse résurrection du messie raëlien (ce qui, d’un point de vue thématique, fait de son récit un évangile contemporain), on voit se profiler une allusion biblique qui passe par l’organisation péritextuelle du roman : la désignation des chapitres reprend le prénom du narrateur, la génération à laquelle il appartient, et enfin la numérotation du fragment de l’histoire. La notation du type : Daniel 1, 12, ou Daniel 25, 11 évoque ainsi sans ambiguïté l’organisation de l’intertexte biblique. A l’instar du discours philosophique, le discours religieux partage une prétention à révéler une vérité qui ne serait pas limitée par son conditionnement socio-historique. Dans l’Ancien Testament, le prophète Daniel reçoit d’ailleurs une révélation qui concerne la fin des temps et dans laquelle on peut voir un écho au caractère apocalyptique du roman de Houellebecq :

Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu’au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. (Daniel 12, 3-4)

Ce passage fait écho au passage dans lequel Daniel demande à Vincent, le messie raëlien, l’autorisation de rédiger un témoignage des événements auxquels il a assisté (p. 301). Ce dernier accepte à une condition, que le récit ne soit lu par personne avant que l’Eglise n’autorise sa publication. Et c’est dans un futur très éloigné, au temps où l’humanité touchera à sa fin, que le témoignage sera étudié et révélera sa vérité aux néo-humains. Si une partie du roman de Houellebecq relève du genre de la science-fiction, il faut donc prendre en considération la connotation biblique de cette projection vers le futur et rappeler que « Apocalypse » signifie en premier lieu « Révélation ». Une telle connotation renforce par conséquent le dispositif du romancier qui prétend mettre au jour une vérité éternelle qui dépasse le cadre du récit de vie d’un personnage singulier, tout en trouvant son ancrage (et sa crédibilité) dans cette « incarnation ».

Quant au narrateur principal, le Daniel non encore cloné de la première génération, s’il ne partage pas son nom avec l’auteur, en revanche, sa biographie continue d’évoquer de manière évidente celle de Houellebecq. Bien qu’il ne soit pas romancier, ce comédien de one man show possède un sens aigu de la provocation, notamment à travers le caractère pornographique de ses spectacles et les insultes religieuses qu’ils mettent en scène. Et tout comme les romans de Houellebecq, ces spectacles engendrent de vastes polémiques qui sont à la mesure de leurs succès commerciaux. A travers ce personnage, Houellebecq a ainsi tout loisir de mettre en scène sa propre posture d’auteur à scandale et de justifier celle-ci en développant son argumentaire réaliste.

Comme Houellebecq dans ses interviews, Daniel justifie l’obscénité de ses spectacles en prétendant qu’ils sont révélateurs de la comédie humaine29, une comédie dont il aurait compris toutes les ficelles. Lors de son dernier spectacle, qui est aussi le sommet de sa carrière, Daniel affirme ainsi avoir mis au jour le propre de l’homme, c’est-à-dire la cruauté que dissimule son aptitude au rire :

Si l’homme rit, s’il est le seul, parmi le règne animal, à exhiber cette atroce déformation faciale, c’est également le seul, dépassant l’égoïsme de la nature animale, à avoir atteint le stade infernal et suprême de la cruauté.

Les trois semaines de représentation furent un calvaire permanent : pour la première fois je la connaissais vraiment, cette fameuse, cette atroce tristesse des comiques ; pour la première fois, je comprenais vraiment l’humanité. J’avais démonté les rouages de la machine, et je pouvais les faire fonctionner, à volonté. (p. 59)

Pour Daniel comme pour Houellebecq, l’humanité n’aurait ainsi plus aucun secret et se résumerait à quelques déterminismes élémentaires parmi lesquels les éléments centraux seraient la cruauté et la sexualité. Cet homme-machine pourrait dès lors être manipulé comme une marionnette et ses rouages pourraient être exposés sans que rien ne résiste à la compréhension et au pouvoir du machiniste. Les succès commerciaux des spectacles de Daniel (et des romans de Houellebecq) deviendraient alors la preuve matérielle, c’est-à-dire « performative », d’une compréhension totale de l’humain.

Pour pratiquer cette dissection de la nature humaine, Houellebecq exploite de manière récurrente des énoncés impersonnels se référant à des vérités générales. Au milieu du roman, on peut lire par exemple que

La vie sexuelle de l’homme se décompose en deux phases : la première où il éjacule trop tôt, la seconde où il n’arrive plus à bander. Durant les premières semaines de ma relation avec Esther, je m’aperçus que j’étais revenu à la première phase – alors que je croyais depuis longtemps avoir abordé la seconde. (p. 200)

La première phrase se présente comme un discours aphoristique, avec les usages caractéristiques du présent intemporel, des articles définis à valeur générique, et l’effacement des traces qui permettraient de relier l’énoncé avec la scène d’énonciation. On constate par ailleurs que l’aphorisme se réfère à une réalité sexuelle marquée par une inadéquation tragique, par une impossibilité de la synchronisation du plaisir. Dans le roman de Houellebecq, on constate que ce genre d’énoncé précède immédiatement une illustration qui passe par l’exposition de l’histoire vécue par le protagoniste, ce qui permet d’articuler (sur un mode bien connu de la rhétorique) une vérité générale mais abstraite avec une vérité singulière mais concrète et chargée de pathos. L’embrayage sur le récit à la première personne prend alors valeur de confirmation de la loi selon un processus abductif dont Umberto Eco a montré la valeur opératoire, aussi bien pour la littérature que pour les sciences humaines en général30. La réalité singulière attestée par le vécu du narrateur est à l’origine de l’énonciation d’une vérité générale possible ; la loi ainsi dégagée permet de généraliser le cas concret et son attestation passe dès lors par une mise à l’épreuve, qui passe par une nouvelle confrontation avec des événements concrets qui confirmeront ou infirmeront la loi.

On peut constater par ailleurs le parallèle qui peut être établi, à l’intérieur du roman, entre l’observation du comportement humain et celui du comportement animal :

Non seulement les chiens sont capables d’aimer, mais la pulsion sexuelle ne semble pas leur poser de problèmes insurmontables : lorsqu’ils rencontrent une femelle en chaleur, celle-ci se prête à la pénétration ; dans le cas contraire ils ne semblent en éprouver ni désir, ni manque particulier.

Non seulement les chiens sont en eux-mêmes un sujet d’émerveillement permanent, mais ils constituent pour les humains un excellent sujet de conversation – international, démocratique, consensuel. C’est ainsi que je rencontrai Harry, un ex-astrophysicien allemand, accompagné de Truman, son beagle. (p. 78)

Ici, la situation tragique de l’homme et son incapacité viscérale au bonheur est contrastée avec la simplicité apparente des rapports sexuels dans l’espèce canine. La réalité décrite déborde du cadre du discours anthropologique pour se situer dans une perspective éthologique. En exploitant constamment ce parallèle, le témoignage gagne en objectivité par la relégation du comportement humain dans le registre animal. Mais pour justifier la comparaison, il apparait nécessaire de surmonter la nature historique de l’homme, ce qui, précisément, le distingue du règne animal en laissant supposer que l’on ne saurait le décrire totalement avant qu’il ait atteint l’ensemble de ses potentialités. Houellebecq, conscient du problème, trouve plusieurs voies permettant de surmonter cet écueil, d’une part en jouant sur la généricité31 complexe du récit de Daniel 1, et d’autre part en mettant en scène la réception de celui-ci, qui consiste en une série de commentaires intercalés émanant des avatars du narrateur : respectivement Daniel 24 et Daniel 25.

En rédigeant un récit de vie, le narrateur principal prétend produire un discours qui se place dans un rapport d’authenticitépar rapport à son vécu. Ici, les allusions à la biographie de l’auteur, suivant les conventions propres au genre de l’autofiction, viennent élargir cette prétention fictionnelle à l’authenticité en lui conférant un caractère partiellement factuel. Mais pour Daniel, le récit de sa vie ne se veut pas seulement authentique, il prétend également constituer un témoignage exemplaire, non seulement vis-à-vis de sa situation socio-historique, mais également à l’échelle de l’humanité. Ici, les genres bibliques de l’évangile, du discours prophétique et du discours philosophique (notamment sous la forme d’aphorismes) ajoutent des couches supplémentaires à la généricité du texte pour en généraliser la portée. C’est donc l’entrelacement des genres de l’autobiographie et de l’autofiction, des genres bibliques de nature évangélique et prophétique, et enfin du genre de l’aphorisme philosophique, qui assurent, d’une part, la garantie d’authenticité et, d’autre part, celle d’exemplarité de la narration fictionnelle.

Cependant, malgré cette exploitation des genres visant à légitimer la portée anthropologique du texte, le narrateur et l’auteur demeurent inévitablement prisonniers de leur époque, et la référentialité élargie de l’histoire reste largement hypothétique. Le rapport métonymique entre l’histoire du personnage, celle de ses contemporains et enfin celle de l’humanité dans toute son extension historique, est loin d’être garantie par une simple allusion au dispositif du discours religieux ou philosophique. Pour contourner l’obstacle, Houellebecq met en scène, à l’intérieur de son roman, les lecteurs du récit de Daniel 1. En l’occurrence, il s’agit de ses clones, qui sont éloignés du narrateur originel par vingt-quatre, puis vingt-cinq générations. Dès lors, c’est l’écart entre la doxa du narrateur et celle de ses lecteurs fictifs qui sera exploitée par Houellebecq pour décanter la valeur de vérité du témoignage. La distance est maximale puisque ces lecteurs ne sont pas seulement étrangers à l’époque à laquelle se rattache le récit mais, en tant que néo-humains, ils déclarent également appartenir à une espèce séparée de l’humanité. En effet, l’un des avatars précise qu’à partir du moment où la reproduction échappe à la sexualité, les générations clonées de Daniel se séparent des hommes, qui survivent désormais hors-les-murs de la civilisation. Les discours de Daniel 24 et de Daniel 25 se situent donc dans un rapport d’extériorité complète par rapport aux humains, et ils peuvent décrire sans artifice ces derniers comme s’il s’agissait d’une espèce animale quelconque, pratiquement éteinte et qui aurait épuisé tous ses potentiels.

Grâce à la distance qui le sépare de son prédécesseur, ce narrateur d’un autre temps peut dès lors affirmer, avec l’autorité que lui confère le recul, que :

L’amour semble avoir été pour les humains de l’ultime période l’acmé et l’impossible, le regret et la grâce, le point focal où pouvaient se concentrer toute souffrance et toute joie. Le récit de vie de Daniel1, heurté, douloureux, aussi souvent sentimental sans retenue que franchement cynique, à tous points de vue contradictoire, est à cet égard caractéristique. (p. 187)

Ainsi qu’il l’affirmait dans son interview, Houellebecq exploite l’idée qu’à long terme, la vérité triomphe. Le dispositif énonciatif de son roman met en scène, fictivement, cette « grande temporalité » dont Bakhtine affirmait qu’elle seule était en mesure de faire émerger la vérité de l’œuvre littéraire, car la distance tend à émanciper le texte des limitations inhérentes à la situation de son énonciation. En effet, dans ses derniers travaux, Bakhtine insistait sur le fait que le lecteur était le co-créateur dialogique de l’œuvre littéraire, et que son exotopie par rapport au texte permettait de lui conférer un surplus de sens. Ainsi que le résume Helge Vidar Holm :

L’exotopie axiologique de l’auteur par rapport à son (ou ses) protagonistes(s) créera une dimension polyphonique particulièrement intéressante si les changements de codes de valeur dans la grande temporalité impliquent une autre compréhension, ou si l’on veut, un « surplus » de compréhension inatteignable par l’auteur « prisonnier de son époque »32.

Pour Bakhtine, il s’agissait, grâce à l’exotopie du lecteur, de donner raison aux personnages contre leur auteur, de montrer que la polyphonie ne se résumait pas à un simple procédé narratif masquant une intention sous-jacente : il affirmait ainsi qu’une polyphonie intentionnelle ne serait pas complètement polyphonique, car elle resterait soumise à la pensée monologique de l’auteur. Dans le roman de Houellebecq, le décalage fictif entre le narrateur et son narrataire apparaît cependant comme un faux-semblant, comme une anticipation ou une simulation du dialogue idéal que le romancier souhaiterait engager avec son lointain lecteur pour donner jour à une vérité indiscutable. Assumant le rôle de l’auteur visionnaire, il affirme être déjà en mesure de saisir la vérité qui finira par s’imposer, mais dans la solitude de son point de vue, et malgré un imposant dispositif scénographique, il ne peut fournir de garanties suffisantes pour la valider au-delà de son propre horizon. La légitimité véritable, celle qui permettra au bout du compte de reconnaître ou d’invalider la valeur réaliste du roman, dépendra du dialogue qui s’engagera avec des lecteurs réels, ces « personnes » (et non ces instances du discours) qui demeurent extérieures au monde fictionnel et qui sont séparées de l’auteur par le décalage qui existe entre les temps de l’écriture et de la lecture.

C’est cela pour moi…

J’aurai essayé de montrer que lorsque l’auteur adopte une posture réaliste et qu’il impose à son lecteur une scénographie adéquate, la dimension éthique de la fiction semble s’effacer au profit de sa visée aléthique. Un tel dispositif encouragerait dès lors une certaine forme de disculpation de l’auteur et justifierait idéalement une suspension partielle du jugement moral. L’analyse de la scénographie du roman peut dès lors se révéler un puissant outil critique en exposant la manière dont se met en place une configuration particulière de la polyphonie romanesque, qui ne s’épuise pas dans la lettre du texte, mais qui part de celle-ci pour trouver son achèvement dans un acte interprétatif complexe.

Naturellement, quelle que soit la scénographie du roman, l’interprète pourra refuser d’accorder à la fiction « réaliste » ce privilège aléthique que revendique son auteur et qui est censé le disculper. Voir le procédé est aussi une façon de ne pas se laisser abuser par lui : l’auteur peut prétendre que c’est la vérité qui parle à travers lui, et il peut organiser son discours pour soutenir ce point de vue, mais le lecteur auquel il s’adresse pourra toujours lui opposer une fin de non recevoir. L’interprète critique rétorquera que, malgré l’effet de vérité induit par certaines structures romanesques, c’est un point de vue individuel et auctorial qu’il continue de reconnaître jusque dans les aphorismes les plus désincarnés. Il pourra par exemple souligner l’ancrage masculin de la vision houellebecqienne du monde, ou le réductionnisme de sa conception matérialiste de l’humain. Ainsi que l’affirmait le rusé Settembrini dans La Montagne magique :

L’homme n’émet aucune affirmation de caractère général tant soit peu suivie sans se trahir tout entier, sans y mettre involontairement tout son Moi, sans y représenter, en quelque sorte par une parabole, le thème fondamental et le problème essentiel de sa vie33.

Avec cette assertion, le personnage de Thomas Mann (et l’auteur lui-même) défend une vérité paradoxale : si Settembrini suggère que l’énonciateur se compromet toujours dans son discours, il n’en produit pas moins, lui-même, un aphorisme, et montre ainsi que la visée aléthique du discours ne peut jamais être totalement étouffée malgré l’ancrage individuel de la parole. Pour ma part, quand je termine la lecture d’un livre de Houellebecq, j’éprouve toujours un sentiment partagé. D’un côté, je me dis que la société se trouve vraiment dans un bien triste état et que la vie humaine (c’est-à-dire aussi ma vie) est décidément une tragédie absurde et sans consolation. Le bonheur me semble soudain éphémère et ma perspective est bouchée par les sombres présages de la lutte des sexes et des générations, de la sénescence et de la mort. D’un autre côté, je me rassure en me disant qu’il ne s’agit là que d’une fiction, qu’elle raconte l’histoire d’un personnage qui n’existe pas, mais surtout que la vision du monde véhiculée par le roman est d’abord celle d’un auteur singulier, dépressif, sentimental, cynique et assez prétentieux, une personne blessée, abandonnée par sa mère, marquée à vif par cette souffrance 34.

Suivant le fil de cette pensée, je pourrais très bien formuler l’hypothèse que Houellebecq n’est pas un pseudonyme d’auteur, un dispositif qui marquerait une séparation entre un personnage public écrivain (Michel Houellebecq) et une personne civile (Michel Thomas). On pourrait y voir surtout le désir de briser sa filiation avec ses parents biologiques. Dans son journal, publié sur Internet après La Possibilité d’une île, Houellebecq admet lui-même : « Lorsque j’étais bébé, ma mère ne m’a pas suffisamment bercé, caressé, cajolé ; elle n’a simplement pas été suffisamment tendre ; c’est tout, et ça explique le reste, et l’intégralité de ma personnalité à peu près, ses zones les plus douloureuses en tout cas35 ». Les thèmes de la reproduction asexuée et de l’amour impossible pourraient dès lors sembler inscrits dans cette trajectoire de vie singulière, comme un style propre à l’auteur, et c’est précisément ce qui rend ce dernier responsable de son œuvre comme il est au moins en partie responsable de sa vie.

Il faut cependant ajouter qu’il peut y avoir une certaine foi interprétative dans ce que Houellebecq appelle une reductio biographica, c’est-à-dire une« réduction de la littérature au témoignage36 », qui mettrait l’œuvre à distance du lecteur et du monde en général. « On a eu de cesse », ajoute-t-il, « d’établir que mes livres n’étaient nullement l’expression d’une vérité humaine générale, mais celle d’un traumatisme individuel37 », et de cette manière, le lecteur se lave de la honte mise en scène par l’ouvrage, il refuse de la partager. Ce faisant, Houellebecq souligne que l’œuvre se vide de sa valeur éthique, qui n’est pas d’engager simplement la responsabilité de l’écrivain, mais d’impliquer un lecteur qui vit dans le même monde. Il affirme ainsi que « dans nos sociétés, il est important que les gens aient honte d’être eux-mêmes ; il se pourrait même que la honte y soit devenue le moyen de dressage essentiel38 ». L’écriture de la honte devient dès lors une œuvre morale pour Houellebecq, même s’il prétend par ailleurs ne pas vouloir être un auteur engagé. L’auteur et ses lecteurs (ou, en l’occurrence, ses critiques) semblent devoir se livrer sur ce front une guerre sans merci :

Le combat est ici simple et brutal. Je tends un miroir au monde, où il ne se trouve pas très beau. Il retourne le miroir et affirme. « Ce n’est pas le monde que vous décrivez, c’est vous-même. » Je le retourne à mon tour en affirmant. « Ce n’est ni de mes livres, ni de moi que vous parlez dans vos lamentables articles, vous ne faites qu’y dévoiler vos manques et vos mensonges. La vraie frontière est ici moins intellectuelle que morale39.

Mais il me semble que cette « résistance » du lecteur, que Houellebecq range du côté de la mauvaise foi (ou du refoulement au sens freudien), peut aussi être revendiquée une méfiance nécessaire : on ne peut pas se contenter de simplement baisser sa garde afin de pénétrer dans un monde fictionnel, puis d’accepter sans autre forme de procès que ce monde possible est un aspect du monde réel, ce serait déséquilibrer le jeu, mis en lumière par les théoriciens de la réception concrète40, entre les instances de la lecture en immersion et de la lecture interprétative.

C’est au fond ce sentiment partagé entre adhésion et distance critique, entre découverte de la réalité et assignation de celle-ci à un point de vue limité, qui relie ma lecture avec un monde dans lequel je vis et dans lequel vivent aussi un auteur, son œuvre et bien d’autres lecteurs qui lisent les livres autrement que moi. C’est parce que j’estime que, potentiellement, la fiction ne parle pas que d’elle-même mais aussi du monde, et c’est aussi parce que je la considère comme l’expression d’un auteur qui vit dans ce monde (elle ne vient donc pas de nulle part), que je peux la prendre au sérieux. Discuter avec d’autres lecteurs de sa valeur de vérité ou de sa valeur morale (en tant qu’elle engage la responsabilité de l’auteur mais aussi celle de son lecteur41) me paraît dès lors une activité essentielle dans une société où l’espace de parole est, théoriquement, ouvert à tous les points de vue et à toutes les différences.

J’aurai essayé de montrer que, pour mieux saisir l’origine de ce sentiment partagé qui habite le lecteur, et pour mettre au jour ses fondements textuels, contextuels et interprétatifs, il était nécessaire d’entamer une réflexion sur la dimension énonciative du discours romanesque, sur sa scénographie et sa polyphonie constitutive. Barthes jugeait la tâche impossible et sans intérêt parce que, selon lui, le discours littéraire avait rompu les amarres. Je reconnais pour ma part que l’origine du discours romanesque est complexe, difficile à situer, sujette à discussion, mais s’interroger sur cette source me semble être un travail absolument nécessaire pour redonner sa valeur éthique ou aléthique à la fiction.

Avant de conclure, j’aimerais encore mentionner une autre source assignable à l’énoncé romanesque que je n’ai pas évoquée jusqu’ici. Cette source est peut-être la plus troublante, mais aussi celle qui renferme l’expérience esthétique la plus intense ; elle se révèle au lecteur lorsque celui-ci, selon la formule que Barthes utilise dans Le Plaisir du texte, se dit soudain : « c’est ça ! Et plus encore : c’est cela pour moi42 ! ». Le lecteur se dit que l’énoncé se présente comme la révélation de sa propre pensée, comme si cette dernière était restée en latence, dans l’attente d’une forme, et qu’elle se manifestait soudain au contact du roman. A ce moment, le texte fournit la forme, mais la pensée paraît n’être qu’une épiphanie du lecteur, ce dernier reconnaît qu’il pourrait en être l’auteur, ou du moins, qu’il pourrait faire sienne la responsabilité de l’énoncé parce qu’il l’admet comme faisant partie de son monde. Houellebecq évoque ainsi le témoignage d’un lecteur (le meilleur retour critique de sa vie, précise-t-il) qui, réagissant au roman, en vient naturellement à raconter différentes anecdotes tirées de sa vie personnelle :

Puis s’apercevant que ça ne suffisait pas, qu’il aurait fallu dégager des lignes de force, mettre en place des personnages significatifs, quadriller l’espace social, enfin tout un tas de choses qu’il était content que j’aie faites à sa place, [il] concluait par cette phrase qui était exactement ce que j’avais, depuis longtemps, envie d’entendre. « Merci pour tout ce travail43 ».

Évidemment, d’un point de vue purement linguistique, les énoncés romanesques susceptibles d’engendrer une telle réaction sont insituables, ils ne possèdent aucune forme qui leur serait propre et qui permettrait de les discriminer des autres. L’élément déterminant demeure l’horizon du lecteur, sa fusion soudaine et sans résistance avec l’horizon du texte, comme un moment de pure reconnaissance, mais également de surprise et de nouveauté : une vérité inédite qui engendrerait un sentiment troublant de déjà-vu. Pour « montrer » ce genre de phénomène, je ne peux que citer un passage qui m’a particulièrement frappé, et ce faisant, je me montre impudique, j’en dis plus sur moi que sur le texte.

Ce n’est pas la lassitude qui met fin à l’amour, ou plutôt cette lassitude naît de l’impatience, de l’impatience des corps qui se savent condamnés et qui voudraient vivre, qui voudraient, dans le temps qui leur est imparti, ne laisser passer aucune chance, ne laisser échapper aucune possibilité, qui voudraient utiliser au maximum ce temps de vie limité, déclinant, médiocre qui est le leur, et qui, partant ne peuvent aimer qui que ce soit car tous les autres leur paraissent limités, déclinants, médiocres. (p. 299)

Les grandes œuvres sont certainement celles qui, saisissant l’esprit du temps, parviennent à multiplier de tels phénomènes et arrivent ainsi à révéler à un large public son propre monde, comme si le texte devenait le porte-voix de toute une génération de lecteurs, voire de plusieurs générations successives. Pour affirmer cela, il faut croire en la possibilité que quelque chose transcende effectivement le point de vue individuel, et que ce quelque chose soit également accessible à l’expression et transmissible par le canal des fictions que nous écrivons et que nous lisons. On peut affirmer cela même si l’on ignore la procédure menant à cette transcendance et même si aucune forme de validation textuelle ou contextuelle ne pourra fournir d’indices indiscutables pour délimiter ce phénomène. Il n’y a que l’épreuve du temps qui permettra à cette vérité de s’imposer. Ce n’est qu’après coup, en se référant à une expérience esthétique collective, que l’on pourra constater que l’événement a eu lieu. A vrai dire, j’ignore si l’œuvre de Houellebecq appartiendra un jour à cette classe de récits. Savoir si elle m’a marqué pour de bonnes ou de mauvaises raisons dépendra du dialogue que j’entamerai avec d’autres lecteurs. Pour Houellebecq, cependant, l’histoire est déjà pliée : « Viendra forcément un moment où la réaction à mes livres sera considérée comme un symptôme44. »

**L’article « Regarder le monde en face ? » est extrait de l’ouvrage L’œuvre du temps. Poétique de la discordance du temps, publié aux Editions du Seuil en février 2009. Il est reproduit ici avec l’aimable accord de l’éditeur.

1 Emile Durkheim, De la division du travail social, Paris, Alcan, 1926, p. 225.

2 Roland Barthes, « La mort de l’auteur », in Le Bruissement de la langue, Paris, Seuil, 1984 (1968), p. 66.

3 Tzvetan Todorov, La Littérature en péril, Paris, Flammarion, coll. « café Voltaire », 2007, p. 85.

4 Sur les rapports entre la définition bakhtinienne de la polyphonie et sa reconceptualisation par la linguistique, voir l’article de référence de Jacqueline Authier-Revuz : « Hétérogénéité montrée et hétérogénéité constitutive : éléments pour une approche de l'autre dans le discours », DRLAV, n° 26, 1982, p. 91-151.

5 Ici, le terme russe « slovo » pourrait aussi être traduit par « discours ».

6 Mikhail Bakhtine, La Poétique de Dostoïevski, Paris, Seuil, 1979 (1929), p. 33.

7 Marie-Laure Ryan, « The Narratorial Functions : Breaking Down a Theoretical Primitive », Narrative, n° 9, vol. 2, 2001, p. 146, ma traduction.

8 Roland Barthes, « La mort de l’auteur », in Le Bruissement de la langue, Paris, Seuil, 1984 (1968), p. 63.

9 La définition de la doxa est complexe et controversée. Dans la philosophie de Parménide, la doxa, en tant qu’opinion confuse ou vérité populaire, s’oppose à la vérité/réalité (aléthéia) mise au jour par la méthode rationnelle du philosophe. Parmi les travaux sur les rapports entre doxa et littérature, voir Charles Grivel, « Savoir social et savoir littéraire », Littérature, n° 44, 1981, p. 117-127. Pour Grivel opinion (doxa) et connaissance (épistémé) ne s’opposent pas simplement mais sont dans un rapport dialectique, comme une force conservatrice (vers ce qui est tenu pour vrai) et une force progressive (vers la connaissance).

10 Dans La Possibilité d’une île, on pourrait relier l’événement du « Grand Assèchement », qui aurait découlé d’une modification de l’axe de rotation de la terre, comme un exemple de vérité historique fictive et les enseignements de la « Sœur suprême » comme le reflet d’une doxa fictive.

11 Les pensées et perceptions d’un personnage peuvent aussi être rendues accessibles par un changement de focalisation du récit. La question de savoir si les procédés narratifs reflétant le point de vue d’un personnage relèvent du discours rapporté ou plutôt d’une variété du psycho-récit ou du monologue intérieur est difficile à trancher. Sur ces questions, voir Alain Rabatel, « Les représentations de la parole intérieure. Monologue intérieur, discours direct et indirect libres, point de vue », Langue française, n° 132, p. 72-95.

12 Il serait par exemple nécessaire d’opposer la doxa de l’auteur avec celle(s) de ses lecteurs, car cette notion est par définition historique. Dans le même ordre d’idée, ainsi qu’on le verra, il peut arriver que le lecteur assume le point de vue exprimé par le récit comme s’il était le sien, et devienne en quelque sorte, dans l’expérience esthétique, le co-énonciateur de l’énoncé romanesque.

13 Wayne C. Booth, « Are Narrative Choices Subject to Ethical Criticism? » in Reading Narrative. Form, Ethics, Ideology, J. Phelan (dir.), Columbus, Ohio State University Press, 1989, p. 75-76.

14 Roland Barthes, op. cit., p. 66.

15 Dominique Maingueneau, Le Discours littéraire. Paratopie et scène d'énonciation, Paris, Armand Colin, 2004, p. 192.

16 Ibid., p. 193.

17 Jérôme Meizoz, Postures littéraires, Genève, Slatkine Érudition, 2007.

18 Sur cette matrice conflictuel du roman, voir les travaux de Jurij Lotman, La Structure du texte artistique, Paris, Gallimard, 1973 (1970).

19 Il est évident qu’entre 1857 et 2001, il faut tenir compte de l’écart historique entre deux institutions de parole, entre deux façons de concevoir la littérature et de la juger. Je n’ai pas le temps, ici, d’entrer dans le détail de cette analyse et je me contenterai de renvoyer à l’excellent ouvrage dirigé par Jean Kaempfer et Jérôme Meizoz : Littérature et morale publique. Censure, justice, presse XXVIIe-XXe, Études de lettres, n° 4, 2003.

20 Michel Houellebecq, Plateforme, Paris, Flammarion, 2001, p. 338.

21 Interview tirée du magazine Lire, numéro de septembre 2001,

22 Sur les implications éthiques de ce partage, voir Raphaël Célis, « De quelques enjeux éthiques et anthropologiques de l’œuvre romanesque de Michel Houellebecq » in Quelle éthique pour la littérature ? Pratiques et déontologies, F. Quinche & A. Rodriguez (dir.), Genève, Labor & Fides, 2007, p. 95-124.

23 Jérôme Meizoz, op. cit., p. 20.

24 Jérôme Meizoz, « Sociologie d'une polémique: Plateforme de Michel Houellebecq » in L'Œil sociologue et la littérature, Genève, Slatkine Érudition, 2004, p. 194.

25 Michel Houellebecq, La Possibilité d’une île, Paris, Fayard, 2005. Toutes les références se rapportent à la pagination de l’édition de poche.

26 Il semble cependant qu’après ce roman, Houellebecq ait décidé de renoncer à cette posture et de s’engager dans la voie du roman de science fiction, dont on trouve déjà les signes annonciateurs dans Les Particules élémentaires et La Possibilité d’une île.

27 Michel Houellebecq & Bernard-Henri Lévy, Ennemis publics, Paris, Flammarion/Grasset, 2008, p. 299.

28 Idem.

29 Balzac est également l’auteur préféré de Daniel et sa référence ultime en matière d’art : « La vie sociale me concernait moins, sans doute, qu’à l’époque où j’écrivais mes sketches ; je savais déjà à l’époque que j’avais choisi un genre limité, qui ne me permettrait pas d’accomplir, dans toute ma carrière, le dixième de ce que Balzac avait pu faire en un seul roman » (p. 378).

30 Umberto Eco, « Abduction en Uqbar », Poétique, n° 67, 1986, p. 259-268.

31 Sur la notion de généricité, voir Jean-Michel Adam et Ute Heidmann, Adam, « Six propositions pour l'étude de la généricité » in Le Savoir des genres, R. Baroni & M. Macé (dir.), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2007, p. 21-34.

32 Helge Vidar Holm, « Le concept de polyphonie chez Bakhtine » in Polyphonie linguistique et littéraire, VII, document de travail des polyphonistes scandinaves, 2003, p. 104.

33 Thomas Mann, La Montagne magique, Paris, Fayard, coll. « Le Livre de Poche », p. 408.

34 Houellebecq illustre, avec une certaine tendresse, une posture interprétative de ce type quand il évoque les éditoriaux de Marie-Françoise Colombani qui affirmait qu’il fallait « se répéter que ce n’est pas vrai, que la vie ne ressemble pas à ça, quen c’est comme une histoire horrible qu’on raconte aux enfants ». Michel Houellebecq & Bernard-Henri Lévy, op. cit., p. 294.

35 <http://homepage.mac.com/michelhouellebecq/textes/mourir.html>. Consulté le 30 mai 2008.

36 Michel Houellebecq & Bernard-Henri Lévy, op. cit., p.241.

37 Idem.

38 Idem.

39 Ibid., p. 295.

40 Voir par exemple les travaux de Michel Picard, Vincent Jouve, Richard Saint-Gelais ou Bertrand Gervais.

41 Les travaux sur la dimension éthique de la littérature ne distinguent pas toujours assez précisément ces deux dimensions qui font de l’œuvre à la fois un discours dont la responsabilité morale incombe à l’auteur (ce qui fait que les auteurs ont parfois des procès) et un enseignement éthique qui engage la responsabilité du lecteur.

42 Roland Barthes, Le Plaisir du texte, Paris, Seuil, p. 22.

43 Michel Houellebecq & Bernard-Henri Lévy, op. cit., p. 295.

44 Ibid., p.296.